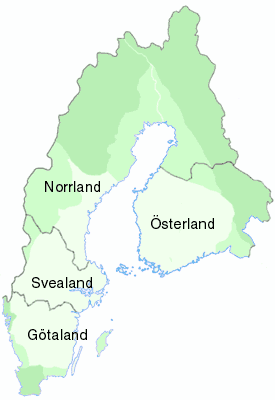

- Le Royaume de Suède en 1700, appelé aussi Suède-Finlande.

Au 18ème la Suède connaîtra une série de bouleversements politiques comme jamais au cours de son Histoire, passant sans transition du parlementarisme à l’absolutisme. Durant cette période, le royaume va traverser une série de soubresauts tels que des coups d’État et même un régicide.

Après la mort de Charles XII, le régime parlementaire mis en place est rapidement dominé par Arvid Horn, un ancien général finlandais. Occupant le poste de chancelier de 1720 à 1738, il réorganise l’administration et reconstruit le pays, ruiné par un siècle de guerres.

Très prudent, Horn s’évertue à tenir la Suède à l’écart des conflits européens. Il freine ainsi les partisans de Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp, neveu de Charles XII et gendre de Pierre le Grand, qui veulent placer le prince sur le trône de Suède et souhaitent entraîner le pays dans les querelles de la cour de Russie.

De la même manière, il n’intervient pas dans la guerre de succession de Pologne, où Stanislas Leszczynski, beau-père de Louis XV et ancien allié des Suédois, tente de reprendre son trône. La politique étrangère timorée de Horn ne tarde pas à se heurter à l’opposition d’un parti patriote qui veut à tout prix prendre sa revanche sur la Russie.

Composé de jeunes officiers nostalgiques de Charles XII, ce nouveau parti se fait appeler les Chapeaux par opposition à leurs adversaires qu’ils surnomment les Bonnets, en référence aux bonnets de nuit ! Soutenus par la France, les Chapeaux prennent le contrôle du Parlement en 1738 et obtiennent la démission de Horn.

En 1741, appelée en renfort par Élisabeth 1ère dans un conflit de succession, la Suède déclare la guerre à la Russie. Mal préparée, l’armée suédoise est vaincue et doit évacuer la Finlande. Deux ans plus tard, 12 000 soldats russes débarquent près de Stockholm et défilent dans les rues de la capitale. Le royaume est contraint à de très lourdes concessions pour récupérer une partie de la Finlande.

Peu intéressé par les affaires publiques, le roi Frédéric Ier n’a pas d’enfant et la question de sa succession ne tarde pas à se poser. Sous la pression de la Russie, le Parlement choisit comme prince-héritier Adolphe-Frédéric de Holstein-Gottorp, prince-évêque de Lübeck et époux de la sœur de Frédéric II de Prusse.

Devenu roi en 1751, celui-ci essaie de reprendre en main le gouvernement et tente même un coup d’État en 1756. À la suite de cet échec, il ne reviendra jamais sur le devant de la scène et laisse les clés du royaume aux parlementaires.

Ses finances publiques étant régulièrement renflouées par la France, la Suède participe à ses côtés à la guerre de Sept Ans*. La campagne de Poméranie* s’avère être un fiasco pour les Scandinaves. Heureusement, l’habile Frédéric Axel de Fersen, leader des Chapeaux, parvient à obtenir du roi de Prusse la préservation de l’intégralité de la Poméranie suédoise lors du traité de Hambourg en mai 1762.

Si le XVIIIe siècle marque le déclin politique et militaire de la Suède, le royaume connaît en revanche une véritable effervescence intellectuelle. En 1739 est fondée par exemple l’Académie royale des sciences de Suède, qui joue aujourd’hui le rôle de comité de sélection pour les prix Nobel de physique et de chimie.

C’est dans le domaine des sciences de la nature et des sciences exactes que les Suédois s’illustrent particulièrement, tels le botaniste Carl von Linné qui établit une classification systématique de l’ensemble des espèces vivantes, le physicien Anders Celsius, inventeur du thermomètre centigrade, ou encore Carl Wilhelm Scheele, créateur de la chimie organique et découvreur de l’oxygène et du chlore.

En 1764, les Chapeaux sont évincés du gouvernement par les Bonnets. L’alliance avec la France est rompue au profit de l’Angleterre. Les Bonnets mettent en œuvre une politique favorable aux libertés publiques et aux échanges et font de la liberté de la presse une loi fondamentale du royaume. Mais les sempiternels et insolubles conflits opposant Chapeaux et Bonnets, paralysent l’action du gouvernement, d’autant plus que chacun des partis est financé par des puissances étrangères antagonistes.

Le 12 février 1771, le roi Adolphe-Frédéric meurt. Son fils, Gustave III, est un homme intelligent, cultivé et passionné par les affaires publiques. Appuyé par la France, le nouveau souverain souhaite remodeler la Constitution dans un esprit plus monarchique, afin de pouvoir réformer efficacement l’État selon les principes du despotisme éclairé dont il se revendique.

Soutenu par une partie de la noblesse qui préfère l’absolutisme à la dictature du Parlement, le jeune souverain se heurte aussitôt à l’opposition des Bonnets, très présents dans la bourgeoisie, ainsi que du parti pro-russe.

Avec l’aval de la France, Gustave III procède en août 1772 à un véritable coup d’État. Tandis que des garnisons se soulèvent en Finlande et en Scanie* contre le parlementarisme, le roi harangue les troupes de la capitale et les entraîne avec lui. Les membres du gouvernement et les parlementaires les plus influents sont arrêtés.

Le 21 août 1772, le Parlement adopte sans débat la nouvelle Constitution qui réaffirme le rôle central du roi et réduit considérablement le pouvoir du Parlement, lequel perd toute capacité de contrôle sur le gouvernement et ne sera réuni que sur convocation du souverain. Les Bonnets et Chapeaux sont dissous. C’est la fin de ce que l’on a surnommé l’ère de la Liberté.

Gustave III met en place une série de réformes inspirées des Lumières. Il étend la liberté religieuse aux catholiques et aux juifs, interdit la torture et ne réserve plus la peine de mort qu’à certains crimes. Mettant en pratique les théories des physiocrates, il dérégule le commerce des grains et poursuit le remembrement rural.

À l’instar de son oncle Frédéric II, le roi de Suède est également un artiste dans l’âme et co-écrit un opéra consacré à Gustave Vasa, mis en musique par Johann Gottlieb Naumann. À partir de 1780, lassé des réformes intérieures, Gustave III va se focaliser sur les affaires extérieures en s’immisçant dans la guerre d’indépendance américaine.

Souffrant de l’embargo imposé par l’Angleterre à sa colonie insurgée, la Suède rejoint la Russie et le Danemark au sein de la Ligue de neutralité armée*, ayant pour mission de faire respecter la liberté de circulation de leurs navires marchands, quitte à utiliser la force.

De nombreux officiers suédois combattent aux côtés des indépendantistes américains et en 1783 la Suède est le premier État neutre à reconnaître les États-Unis avec lesquels elle conclut sans tarder un traité d’amitié et de commerce.

L’année suivante, la Suède signe un traité d’alliance avec la France et se voit céder l’île antillaise de Saint-Barthélemy en échange d’avantages économiques dans le port de Göteborg. L’île restera suédoise jusqu’en 1878.

En Suède, le pouvoir de plus en plus personnel de Gustave III et le luxe tapageur de sa cour, révulsent une partie de ses sujets.

Ce fort mécontentement apparaît au grand jour lors des états généraux de 1786 où la noblesse, qu’il avait jusque là favorisée, prend la tête de l’opposition et refuse de voter sa réforme militaire. Dorénavant, le souverain choisira de s’appuyer sur les ordres roturiers.

Le grand objectif de Gustave III est de reconquérir les territoires finlandais perdus en 1743, d’autant que la Russie intervient dans les affaires suédoises en soutenant l’opposition aristocratique.

Profitant que Catherine II soit enlisée en Crimée contre la Turquie, le roi constitue une force armée et fabrique de toute pièce un incident frontalier* (des soldats suédois déguisés en Cosaques attaquent un poste de frontière en Finlande !) pour déclarer la guerre à la Russie, en juin 1788 (Hitler emploiera le même stratagème pour attaquer la Pologne le Ier septembre 1939).

La flotte suédoise éprouve sérieusement son homologue russe dans le golfe de Finlande, mais les forces tsaristes parviennent à se replier à Kronstadt*. L’offensive terrestre lancée en direction de Fredrikshamn* n’a guère plus de succès. Cet échec provoque des remous au sein même de l’armée.

Le 8 août 1788, un groupe d’officiers rassemblés à Anjala transmet à Catherine II une proposition de paix et publie un communiqué qui dénonce le caractère inconstitutionnel de la guerre et réclame la restauration des libertés. Les mutins seront arrêtés et emprisonnés mais un seul sera condamné à mort.

De son côté, le Danemark, lié par un traité d’alliance avec la Russie, attaque la Scanie et menace Göteborg*. L’invasion danoise offre l’occasion à Gustave III de susciter un sursaut patriotique. Tel Gustave Vasa, il se rend en Dalécarlie* pour haranguer les foules et y rassembler une armée de volontaires afin de secourir Göteborg. Sous la pression de l’Angleterre et de la Prusse, le Danemark est finalement contraint d’évacuer la Suède, au grand dam de la Russie.

Acclamé comme le sauveur de la nation, Gustave III voit son prestige renforcé et s’empresse de convoquer les états généraux. Après avoir fait arrêter les leaders de l’opposition aristocratique, il promulgue, le 21 février 1789, un Acte d’union et de sécurité qui lui donne les pleins pouvoirs.

Le gouvernement est dissous et les privilèges de la noblesse abolis au profit de la bourgeoisie et de la paysannerie. La Suède fait sa révolution mais, contrairement à la France, au profit d’un souverain absolutiste ! Débarrassé de ses opposants, Gustave III reprend les opérations militaires contre la Russie. Le 10 juillet 1790, les Suédois remportent une importante victoire navale à Svensksund*, dans le golfe de Finlande où la flotte du tsar perd plus de 50 bateaux. Ce succès permet au royaume d’obtenir un mois plus tard une paix de compromis à Varela*. Les coûts de cette guerre laissent cependant le pays dans une situation économique catastrophique.

Hanté par la propagation des idées de la Révolution française, le roi se rend à Aix-la-Chapelle* en 1791 d’où il s’efforce d’inspirer une croisade antirévolutionnaire. Il ignore que ce sont les nobles humiliés qui vont provoquer sa chute.

En effet, à Stockholm, conseillers déchus et officiers limogés se coalisent dans l’ombre pour mettre un terme à la tyrannie du souverain et les plus radicaux sont même prêts à utiliser la manière forte pour se débarrasser de lui.

Le roi a vent des menaces qui pèsent sur lui mais ne juge pas opportun de renforcer sa protection. Bien mal lui en prendra.

Le 16 mars 1792, alors qu’il assiste à un bal masqué à l’Opéra de Stockholm, il est abattu par le capitaine Anckarström, un jeune officier appartenant à la petite noblesse et proche des conjurés d’Anjala.

Grièvement blessé, Gustave III mourra 13 jours plus tard. Bien qu’une centaine d’aristocrates et d’officiers aient pris part à la conspiration, seul Anckarström est condamné à mort.

Le fils du défunt roi, Gustave IV, étant mineur, c’est son oncle, le duc Charles, qui préside le conseil de régence. Celui-ci est dirigé de facto par Gustave-Adolphe Reuterholm, un homme acquis aux idées des Lumières mais qui, effrayé par la Terreur sévissant en France, va freiner la libéralisation du régime, au point de se révéler aussi autoritaire que Gustave III !

Tous les proches du monarque assassiné sont écartés du pouvoir sans ménagement, certains même contraints à l’exil. La presse est censurée. Même la consommation de café est rigoureusement interdite !

Reuterholm parvient toutefois à maintenir la Suède à l’écart des guerres révolutionnaires qui ravagent l’Europe et une nouvelle Ligue des neutres est mise en place avec le Danemark pour protéger l’économie scandinave du conflit opposant la France à l’Angleterre.

Gustave IV reprend les choses en main en 1796. Son règne sera malheureusement désastreux. Profondément réactionnaire, le jeune souverain voue une haine viscérale à Napoléon, qu’il compare à l’Antéchrist, et l’assassinat du duc d’Enghien provoque la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.