Au début, Louis XVI, qui a approuvé la révolution royale de son grand-père, n’entend nullement se séparer du chancelier, dont il apprécie le travail, ni rappeler l’indocile Parlement. Mais Maurepas sait habilement le circonvenir. Il fait barrage autour de lui et, peu à peu, parvient à le persuader, grâce à des réunions en petit comité, soigneusement organisées, et à diverses manipulations, de la nécessité d’un renversement de politique. Les derniers ministres de Louis XV sont remerciés le 24 août et le Parlement revient à Paris en triomphe le 12 novembre, acclamé par la populace.

Ce retour des parlements est la première grande erreur du règne, car elle relève de ses ruines une force d’opposition arrogante et rétrograde, enivrée d’un esprit de revanche qui va contrecarrer systématiquement les efforts de rénovation désirés par le roi. Très vite, en effet, Louis XVI se dégage de l’influence du petit cercle des dévots, animé par sa tante Madame Adélaïde. Homme insaisissable, il échappe aussi, au moins en partie, à l’emprise de son conseiller Maurepas, conservateur lié aux dévots.

Un des hommes nouveaux qui accèdent au ministère, Turgot, ancien intendant du Limousin, va le convaincre de la nécessité de faire des réformes. Cet économiste de grande culture et de riche expérience, Maurepas l’a recruté non pour ses idées libérales, mais parce qu’il s’est révélé un administrateur compétent. Louis XVI, pour sa part, s’entiche de lui pour sa profonde honnêteté, son désintéressement et l’ampleur de ses conceptions. C’est sous son influence qu’il devient vraiment un roi réformateur et s’écarte définitivement des dévots.

Il est convenu tout d’abord qu’il n’y aurait ni banqueroute, ni taxes nouvelles, ni emprunts. Turgot tente de mettre de l’ordre dans les finances du royaume en taillant simplement dans les dépenses inutiles et en accroissant la rentabilité des biens de la Couronne. Il traite avec beaucoup de sérieux et d’esprit scientifique une terrible épizootie touchant les bovins, préfiguration de la maladie de la « vache folle », isolant les régions contaminées et faisant abattre systématiquement les troupeaux. Les philosophes se réjouissent de cet absolutisme éclairé, qui répond à leurs voeux.

Gagné à ses vues libérales, Louis XVI l’encourage à abolir les mesures dirigistes et à instaurer, au moins partiellement, la liberté du commerce des grains. Malheureusement, la récolte de l’année est mauvaise et des révoltes populaires agitent l’Ile-de-France, la Champagne et la Bourgogne. C’est la guerre des Farines, que le roi n’hésite pas à faire réprimer avec fermeté.

Turgot va de l’avant dans les réformes. En janvier 1776, il présente au Conseil du roi un train de six édits, dont les deux plus importants visent, d’une part, à remplacer la corvée en nature qui pèse exclusivement sur les paysans, par une contribution de tous les propriétaires, privilégiés ou non, et, d’autre part, à abolir au nom de la liberté du travail les jurandes et maîtrises ainsi que toute espèce d’association entre maîtres, compagnons ou apprentis. A cette époque, nul n’entrevoit les conséquences terribles de ces dernières mesures sur le sort des ouvriers et artisans que révélera le 19ème siècle. Louis, en tout cas, prend la décision d’appuyer Turgot, persuadé qu’il agit, tant pour la corvée que pour les jurandes, en vrai défenseur des pauvres et des faibles contre les puissants.

Aussitôt, le parlement de Paris prend feu et flamme contre les deux projets d’édits et refuse de les enregistrer. Dans ses « très respectueuses remontrances » au souverain, il évoque, à propos de l’impôt destiné à remplacer la corvée, la vieille division trifonctionnelle de la société. Le prêtre doit au roi ses prières, le seigneur son sang et l’homme du commun son argent. C’est donc sur ce dernier que doit reposer la nouvelle taxe ! Il est bien évident que cette distinction des rangs est un archaïsme largement dépassé par l’évolution de la société depuis 2 siècles, notamment avec l’émergence de la noblesse de robe qui ne paye pas l’impôt du sang, la multiplication des anoblissements, la poussée du monde des officiers titulaires de charges administratives de police ou de judicature et de la bourgeoisie industrieuse et commerçante. Les magistrats laissent paraître ainsi leurs intentions profondes. Ils défendent leurs privilèges, tous sont nobles, tout en faisant croire qu’ils prennent le parti du petit peuple qui les soutient.

Malgré les hésitations de son conseil, le roi, très irrité de voir renaître l’agitation des cours souveraines, approuve son contrôleur général. Le 12 mars 1776, il impose l’enregistrement des édits, au cours d’un lit de justice qui se tient dans la salle des Gardes du château de Versailles. Durant cette séance, l’avocat général Séguier réaffirme avec solennité la nécessité des corps intermédiaires, au sein de la monarchie.

Soutenu par Louis XVI, Turgot se sent pousser des ailes. Il rêve de réformer la fiscalité en instituant un impôt direct proportionnel aux revenus des propriétaires, de supprimer les fermiers généraux, de moderniser les procédures de la comptabilité publique et de créer dans le royaume un réseau d’assemblées municipales et provinciales, élues par les propriétaires, avec, coiffant le tout, une assemblée générale, « grande municipalité du royaume », siégeant à Versailles six semaines. C’est l’esquisse d’une représentation moderne de la nation, évitant de passer par les états généraux, dépassés du fait de leur représentation tripartite. Cependant, tandis que dans l’opinion éclairée le mécontentement s’étend contre le contrôleur général, le roi souffre des aspérités de son caractère. L’homme en effet est incommode. Il a des certitudes passionnées qu’il assène comme des vérités dogmatiques. Louis XVI, qui ne veut pas de Premier ministre, ne dissimule pas son irritation : « M. Turgot veut être moi, et je ne veux pas qu’il soit moi. » Maurepas le critique, tout comme la reine et les courtisans. Le 12 mai enfin, il est démissionné.

L’arrivée à la tête des finances publiques, quelques mois plus tard, du banquier genevois Jacques Necker, sur le conseil de Maurepas, marque un changement dans les réformes. Contrairement à Turgot, ce nouveau responsable qui n’est pas nommé contrôleur général en raison de sa religion protestante refuse les bouleversements radicaux. C’est un empirique, un conservateur prudent et un modéré soucieux de ne pas heurter de front la haute aristocratie et le Parlement. Il est persuadé que l’on peut corriger, améliorer les institutions sans tout mettre à bas. Il n’aime pas l’absolutisme louis-quatorzien et estime que la décentralisation et l’extension des états provinciaux aux provinces qui n’en ont pas permettraient de faire participer les Français à la vie du royaume.

Mais en bon banquier, il s’attaque d’abord aux mesures d’économie. Le gaspillage à la Cour est effrayant. Avec prudence mais fermeté, il supprime de multiples charges qui font double, voire triple emploi. Il met de l’ordre dans la distribution des pensions et gratifications, rénove en l’épurant l’administration des finances, s’occupe de l’Hôpital général et des prisons, pour lesquelles il impose des mesures humanitaires, supprime la « question préparatoire », c’est-à-dire la torture au cours de l’instruction. Louis XVI se montre très ouvert à cette nouvelle orientation donnée aux réformes. Il appuie les initiatives de son directeur des finances. Tout en étant assez sceptique sur la décentralisation, il ne s’oppose pas à la création, à titre expérimental, d’assemblées provinciales, où les trois ordres sont représentés, en Berry et en Haute-Guyenne.

La guerre avec l’Angleterre, qui éclate en 1778 à cause du soutien apporté par la France aux Insurgents d’Amérique, guerre que Louis XVI a soigneusement préparée en ressuscitant avec l’appui du ministre Sartine une puissante marine, conduit Necker à faire une grave erreur. Pour se procurer des fonds à bon compte, il mise sur une indolore mais dangereuse politique d’emprunt qui va creuser rapidement le déficit. Alors que l’opinion, enthousiaste à l’idée de prendre une revanche sur l’ennemi anglais, aurait sans doute accepté sans renâcler un accroissement de la fiscalité directe, elle ne comprend plus pourquoi, une fois la victoire acquise et la paix revenue, il faut augmenter les impôts.

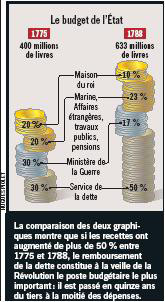

Necker croit triompher en publiant en février 1781 un Compte rendu au roi qui dévoile tous les secrets budgétaires et affiche un surprenant excédent de 10 millions de livres* (voir annexe photo budget). Mais le nombre de ses ennemis enfle. L’orgueilleux Necker fait une sorte de chantage au roi. Il exige d’accéder à son Conseil, où il sait que Maurepas, ministre d’Etat, et Vergennes, ministre des Affaires étrangères, ne cessent de l’attaquer. Louis XVI, qui ne veut toujours pas être dirigé, refuse et le laisse partir. Mais il n’en continue pas moins sa politique de réformes.

Le 22 mai 1781est prit l’Édit de Ségur interdisant aux roturiers l’accès aux commandements militaires.

En 1782 Création du centre métallurgique du Creusot. Le 19 mars 1783 Création de l’Ecole royale supérieure des mines par le chimiste et minéralogiste Balthazar Georges Sage.

Le 19 septembre 1783, l’aérostat de Montgolfier est amené dans la cour de Versailles devant la famille royale et les Parisiens. Il effectue un vol réussi et gracieux, avec dans sa nacelle un mouton, un canard et un coq. Le 10 novembre 1783, Calonne est nommé contrôleur général des Finances. Le 21 novembre 1783 le premier vol humain en aérostat est effectué par Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes. Il prend son envol des jardins de la Muette et c’est aussi la construction du premier bateau à vapeur.

En 1785 aura lieu le premier essai animal du parachute de Jean-Pierre Blanchard et la construction du mur des Fermiers généraux par Ledoux.

Le 1er août 1785, c’est le départ de l’expédition de La Pérouse. A la tête de la Boussole, il quitte Brest en direction de la Polynésie. Il s’aventure bientôt vers le Pacifique septentrional.

Pour résorber le déficit, né principalement des emprunts de la guerre d’Amérique, Calonne, nommé contrôleur général en novembre 1783, cherche d’abord à rassurer les milieux financiers en menant une illusoire politique de faste et de dépenses qui ne fait que creuser davantage le gouffre. Après avoir joué 2 ans la cigale, soudainement il devient fourmi.

Le vaste plan d’amélioration des finances qu’il propose au roi le 26 août 1786, vise non seulement à résorber le déséquilibre budgétaire, mais à réformer la monarchie et à rénover l’Etat sur une base assainie. On établirait la liberté du commerce des grains, on supprimerait les barrières intérieures entre provinces, on diminuerait les différents tarifs de la gabelle, on créerait une banque d’Etat ainsi qu’un réseau d’assemblées de propriétaires à trois niveaux : municipalités, districts, provinces, chargées d’aider l’intendant dans la perception des impôts directs. Pour ces assemblées, contrairement à celles de Necker, aucune distinction sociale ne serait établie entre les membres des trois ordres. Enfin, pièce maîtresse de l’ensemble, on instaurerait un impôt de quotité, proportionnel aux revenus de chacun, dont le montant ne serait pas, comme la taille, fixé à l’avance. Cet impôt permanent, inspiré de la « dîme royale » de Vauban, que Calonne appelle la « subvention territoriale », serait payable en nature de façon à ne pas désorganiser l’économie rurale qui n’est que partiellement monétarisée, et frapperait tous les revenus fonciers, sans distinguer la qualité de leurs propriétaires, qu’ils soient ecclésiastiques, nobles ou roturiers. Même le domaine royal ou les apanages princiers y seraient soumis.

Le plan Calonne est vraiment un plan révolutionnaire, c’est celui d’une révolution royale. Il s’agit tout bonnement d’édifier, sur les ruines de la vieille organisation sociale inégalitaire, une monarchie administrative rénovée, rationalisant l’Etat, desserrant l’étau des ordres privilégiés et restaurant le pouvoir royal dans toute sa puissance. Ce plan, naturellement, s’attaque de front à des intérêts et des positions acquises considérables, ceux de la haute aristocratie et de l’Eglise de France, qui payent peu ou pas d’impôt. Un bouleversement d’une telle ampleur, Calonne en a conscience, risque de rencontrer un violent tir de barrage de la part du Parlement, lors de l’enregistrement du train des édits. Les magistrats, gens de robe, propriétaires de leur charge, sont tout autant sinon plus attachés à leurs privilèges et immunités. Que faire ? Revenir au coup d’éclat du chancelier Maupeou en se débarrassant de ces corps rétrogrades ? Le contrôleur général y répugne, se doutant que le roi n’oserait franchir le pas. Le meilleur moyen d’obtenir le consentement du Parlement, estime-t-il, est de réunir au préalable une assemblée de notables, comme l’ont fait en leur temps Henri IV et Louis XIII, qui donnerait un avis favorable. Devant le consensus des élites, laïques ou religieuses, le Parlement ne pourrait s’opposer aux réformes.

Les vues novatrices de son contrôleur général enthousiasment le roi qui ne voit que des avantages à cette réforme en profondeur des institutions. Mais il devine l’opposition de son Conseil, où se comptent plusieurs ministres préférant la monarchie aristocratique, comme le garde des Sceaux Miromesnil, les maréchaux de Ségur et de Castries et le baron de Breteuil. Aussi décide-t-il de s’appuyer sur un comité restreint où le très conservateur Miromesnil se trouve isolé face à Calonne et à Vergennes.

Enfin, le 29 décembre, Louis XVI annonce la convocation d’une assemblée de notables en vue de leur communiquer un plan « pour le soulagement de son peuple, l’ordre de ses finances et la réformation de plusieurs abus ». C’est un coup de théâtre. Pour la première fois, le roi s’investit personnellement en politique intérieure, comme il ne l’a jamais fait, même aux plus beaux jours de Turgot. Jamais, depuis l’époque de Richelieu, un roi ne s’est engagé à ce point derrière un ministre. Les privilégiés s’inquiètent tandis que les réformateurs, qui déplorent la sénescence des institutions monarchiques, jubilent. Mirabeau écrit alors à Talleyrand : « Je regarde comme un des plus beaux jours de ma vie celui où vous m’apprenez la convocation des Notables qui sans doute précédera de peu celle de l’Assemblée nationale. J’y vois un nouvel ordre des choses qui peut régénérer la monarchie... »

L’Assemblée des notables comporte 144 membres, choisis par le roi et par Calonne : les 2 Fils de France, frères du roi les comtes de Provence et d’Artois, les princes du sang, des membres du haut clergé, de l’aristocratie d’épée et de la noblesse de robe, des membres du Parlement et autres cours souveraines, des représentants des municipalités. Il n’y a que 4 roturiers, aucun savant, aucun philosophe, aucun écrivain. Cette surreprésentation nobiliaire montre que les Notables reflètent la vieille société d’ordres et de corps dans ce qu’elle a de plus traditionnel et de plus hiérarchique.

Toujours débordant d’optimisme, Calonne pense que ces gens, solennellement réunis autour de leur souverain, dans une manière de conseil élargi, seront sensibles au langage de la raison et que, moyennant quelques sacrifices financiers, ils sauront renoncer à leurs intérêts et à leurs égoïsmes de caste pour sauver leur prééminence honorifique, seule appelée à subsister dans la nouvelle monarchie.

Cette assemblée se réunit le 22 février 1787 à Versailles, à l’hôtel des Menus Plaisirs, avenue de Paris. Louis XVI s’attache à donner à la cérémonie d’ouverture le maximum d’éclat. Il s’y rend escorté de ses gardes du corps et des compagnies de sa maison, gardes françaises et suisses compris. Debout, devant un trône violet à fleurs de lys, surmonté d’un dais en satin violet, il salue l’assemblée, rappelle l’exemple de son ancêtre Henri IV et énonce les objectifs à atteindre, améliorer les revenus de l’Etat, assurer une répartition plus équitable des impôts, libérer le commerce des entraves qui paralysent son développement et soulager au mieux la misère.

Puis Calonne expose dans le détail le délabrement des finances, les progrès effrayants du déficit et le montant des emprunts qui atteignent 1,25 milliard de livres. Comme il n’est plus possible d’économiser et que le roi, dans l’intérêt de ses sujets, s’interdit la banqueroute, le contrôleur général explique qu’il ne reste qu’une voie, dégager de nouvelles ressources en supprimant les privilèges indus, les disparités régionales choquantes, en rationalisant les structures héritées de l’Histoire.

Les Notables se mettent au travail les jours suivants. Au fur et à mesure qu’il leur transmet les mémoires qu’il a préparés, assemblées locales et provinciales, subvention territoriale, dette du clergé, liberté du commerce des grains, Calonne se heurte à une opposition aussi violente qu’inattendue, extrêmement politisée. Encouragés en sous-main par Miromesnil, tous les clans et les groupes, celui de Monsieur, frère du roi, celui du duc d’Orléans, les amis de Necker qui ne rêve que de revenir aux affaires, les membres du clergé emmenés par Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, font front. On dénonce la confusion des rangs et le triomphe de la plèbe, sous-jacent à ce dangereux plan de réformes.

C’est un “projet républicain”, dit Angran d’Alleray, lieutenant civil du Châtelet, une abominable espèce de démocratie. Comment, dans les assemblées provinciales, s’exclame le duc d’Harcourt, les roturiers pourraient-ils se trouver à l’égal des seigneurs ? L’idée d’un nouvel impôt perpétuel, explique Le Blanc de Castillon, procureur général au parlement d’Aix, dépasse la compétence des Notables et même celle du roi. C’est aux états généraux de se prononcer. Les états généraux ! Cet antique monument, hérité des temps médiévaux, avec sa représentation de la nation en trois ordres bien séparés, clergé, noblesse et tiers état, votant par ordre, de sorte que les deux premiers ordres peuvent paralyser toute réforme, il n’est évidemment pas question pour le roi de les convoquer. Comme le parlement de Paris au moment des édits de Turgot, les notables insistent sur la division trifonctionnelle de la nation. Payer la subvention territoriale, cet impôt égalitaire sur les revenus fonciers, reviendrait à toucher à la séculaire constitution du royaume. Bref, les privilégiés s’accrochent énergiquement à leurs droits.

Ainsi, face à la révolution royale de Louis XVI et de Calonne, qui se propose de tendre vers l’égalité fiscale et de moderniser les structures du pays, se dresse une vigoureuse contre-révolution, sous la forme d’une fronde aristocratique et nobiliaire. La majorité des notables n’aime pas Calonne, l’ancien intendant, l’homme du roi et de la monarchie administrative. Elle lui préfère ce bon monsieur Necker, qu’elle voudrait bien voir revenir à la tête des Finances. Et celui-ci, furieux que le contrôleur général ait mis en doute la sincérité de son Compte rendu de 1781 présentant les finances en excédent, déploie tous ses efforts pour miner l’entreprise. Voyant sa subvention territoriale fortement menacée, Calonne obtient un nouvel appui du roi pour en délimiter les points non négociables, caractère universel des terres visées et refus de rachat ou de l’abonnement de l’impôt à un moindre taux, puis il cherche un accommodement avec les principaux meneurs. Différentes conférences, fort houleuses, ont lieu en mars. Mis sur la sellette, Calonne recule. Il doit faire face à la mauvaise volonté générale, aux attaques grossières, aux bottes captieuses, y compris des grands prélats, les archevêques de Narbonne, Aix, Toulouse, Bordeaux et Reims, tous grands seigneurs attachés aux privilèges aristocratiques, qui en aucun cas n’admettent la “compression des rangs”.

Impossible de raisonner ces furieux ! Les Notables veulent bien accepter une subvention territoriale, mais limitée dans le temps et payable en argent, à condition de leur laisser examiner les pièces de la comptabilité publique et les mesures d’économie à envisager. Pour Louis XVI, cette prise de pouvoir par un simple organe consultatif, qui se mue insidieusement en assemblée délibérative, est inadmissible. Mais que peut-il faire ? D’autant que le débat commence a gagner l’opinion éclairée. Les salons du faubourg Saint-Germain sont pris d’une fièvre nouvelle. Au Palais-Royal, les clubs à l’anglaise discutent de la subvention territoriale entre deux parties de whist. Les attaques personnelles se concentrent sur Calonne.

Le monarque et le contrôleur général imaginent alors une parade, en appeler aux humbles contre la trahison des élites, renouer la vieille alliance médiévale du roi et du peuple contre les baronnies et les féodalités. Les mémoires présentés au Notables sont largement diffusés dans le public, précédés d’un avertissement, pointant du doigt l’égoïsme des privilégiés. “Des privilèges seront sacrifiés. Oui, la justice le veut, le besoin l’exige. Vaudrait-il mieux surcharger encore les non-privilégiés, le peuple ? Il y aura de grandes réclamations. On s’y est attendu. Peut-on vouloir le bien général sans froisser quelques intérêts particuliers ? Réforme-t-on sans qu’il y ait des plaintes ?”

Mais l’appel tombe à plat. On tient Calonne pour un coquin malhonnête.

Louis XVI, qui ne désire rien tant que le bonheur de son peuple, son épanouissement, a donc échoué, et la pression autour de lui est telle, y compris de la part de la reine - qu’il doit se résigner à renvoyer Calonne et faire appel à Loménie de Brienne, chef de l’opposition. Il s’est fait imposer par la force de l’opinion un gouvernement dont il ne voulait pas. Le régime a changé de nature. C’en est bien fini de la monarchie traditionnelle.

Amer, découragé, Louis XVI vit l’échec de sa révolution comme un drame.

Il sombre alors dans une profonde dépression nerveuse, frappé de dégoût et d’apathie. Il pleure souvent. Ces vives contrariétés se répercutent sur sa santé. Il tombe malade. Il n’aime pas Loménie de Brienne, candidat de la reine, se méfie de sa politique. Il le soutiendra pourtant lorsque celui-ci fera des réformes humanitaires. Malesherbes en effet reprend le ministère de la Maison du roi et, avec l’accord de Louis XVI, entreprend de définir un statut pour les protestants du royaume qui n’ont aucun droit, pas même un état civil, depuis la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV. Tel est l’objet de l’édit de tolérance du 17 novembre 1787. Des mesures sont prises en faveur des juifs, construction de synagogues à Nancy et à Lunéville, statut particulier pour les juifs d’Alsace, ouverture d’un cimetière juif à Paris.